编注:福音联盟对各类文艺作品展开的神学讨论,旨在帮助读者更深入地理解当代文化脉络,这并不代表我们认可或推荐这些作品。在您决定观看任何影视内容前,建议先参阅《我可以看这部片子吗?》一文,并查看影片的内容指南。

生命的开始与终结,是世间最神圣的时刻。那是神秘的奇迹,是神独有的领域。灵魂从虚无中诞生,开始书写存在的故事;当死亡降临,肉身的旅程走到终点,灵魂却并没有消失,而是在另一个世界继续存在。

生命的起源与终结如此神圣、如此深邃,让有限的人类总是忍不住想要掌控它们。这或许是我们内心最古老、也最强烈的诱惑:僭越造物主的权柄,企图“扮演神”。

高科技时代放大了人类那种想要像神一样掌控全局的冲动(尤其是那些让我们觉得危险、有害或不便的不可控情况)。

这种冲动本身并不全是坏事。我们无法控制恶劣天气,但可以通过坚固的房屋、保温材料、室内暖通空调和适季服装等创新方式来减轻它的影响。同样,我们虽然不能完全掌控侵袭身体的无数病毒和疾病,却可以借助现代医学的奇迹来减轻痛苦、挽救生命。使用技术工具来“治理这地”,本是一种蒙神喜悦的实践,是我们对文化使命(创 1:28)的回应。

不过,正如威廉·埃德加(William Edgar)所指出的,“治理”(kabash)的本意不是暴力征服,而是温和引导。当我们以温和的方式介入世界的混乱,带来秩序时,我们就在活出蒙召的使命;但如果我们用粗暴、轻率或不必要的方式干预,特别是采用那些可能损人利己的做法时,我们就失败了。

现代科技调教我们,让我们不再温和地引导,而是转向粗暴、便利至上的掌控。从智能手机、用APP应对一切的文化,到亚马逊的次日送达,再到谷歌搜索和人工智能的即时应答,我们渐渐养成一种即时满足的心态:不管是什么,只要想得到,就能立即得到。这些物品、服务分开去看,或许都没什么问题,但它们累积起来的效果是,让我们开始认为一切都可以优化、一切都应该高效,生活中所有的不便、不适和不可控因素,都该彻底清除。

这种对掌控的期待,让我们运用科技手段,在生命的起点和终点“扮演神”。我们开始相信,新生命可以在实验室按需创造,也可以通过堕胎按需终止;我们开始认为,死亡的境况能通过安乐死来规划设计,逝去的亲人能借助AI通灵或其他数字复活技术“重返人间”,甚至死亡本身也能通过足够的数据监测、营养补充和算法优化来战胜。但这再愚昧不过了。

哈特穆特·罗萨(Hartmut Rosa)在《世界的不可控性》( The Uncontrollability of the World)这本小书中指出,现代社会的结构性驱动方向,是“让世界在一切可能的层面变得可计算、可管理、可预测、可控制”。

以生命起源为例,罗萨指出,尽管“新生命的诞生依然存在着明显不可控的特质”,但现代生殖技术(包括试管婴儿和代孕)已让“孩子变得更‘可获取’”,也更“可设计”(例如通过胚胎筛查等技术“让我们在出生前就能确认孩子是否符合预期”)。但他提出一个明智的问题:“当生育选择权完全掌握在自己与医生手中时,我们与生命本身的关系,难道不会发生根本性的改变吗?”

至于死亡,罗萨指出,它“从根本上、本质上、与存在意义上,都超出我们的掌控”,死亡的时间、方式和内容都不受我们支配,这都令我们感到恐惧与无力。于是很自然的,我们竭尽所能抵抗这不可控性。罗萨观察到,自杀与协助死亡的现象,其实反映出一种现代心态,“拒绝承认有任何事物超出人的掌控范围,只要技术上可行,我们就该能控制一切。”这些实践将死亡变成了“一项待完成的任务”。

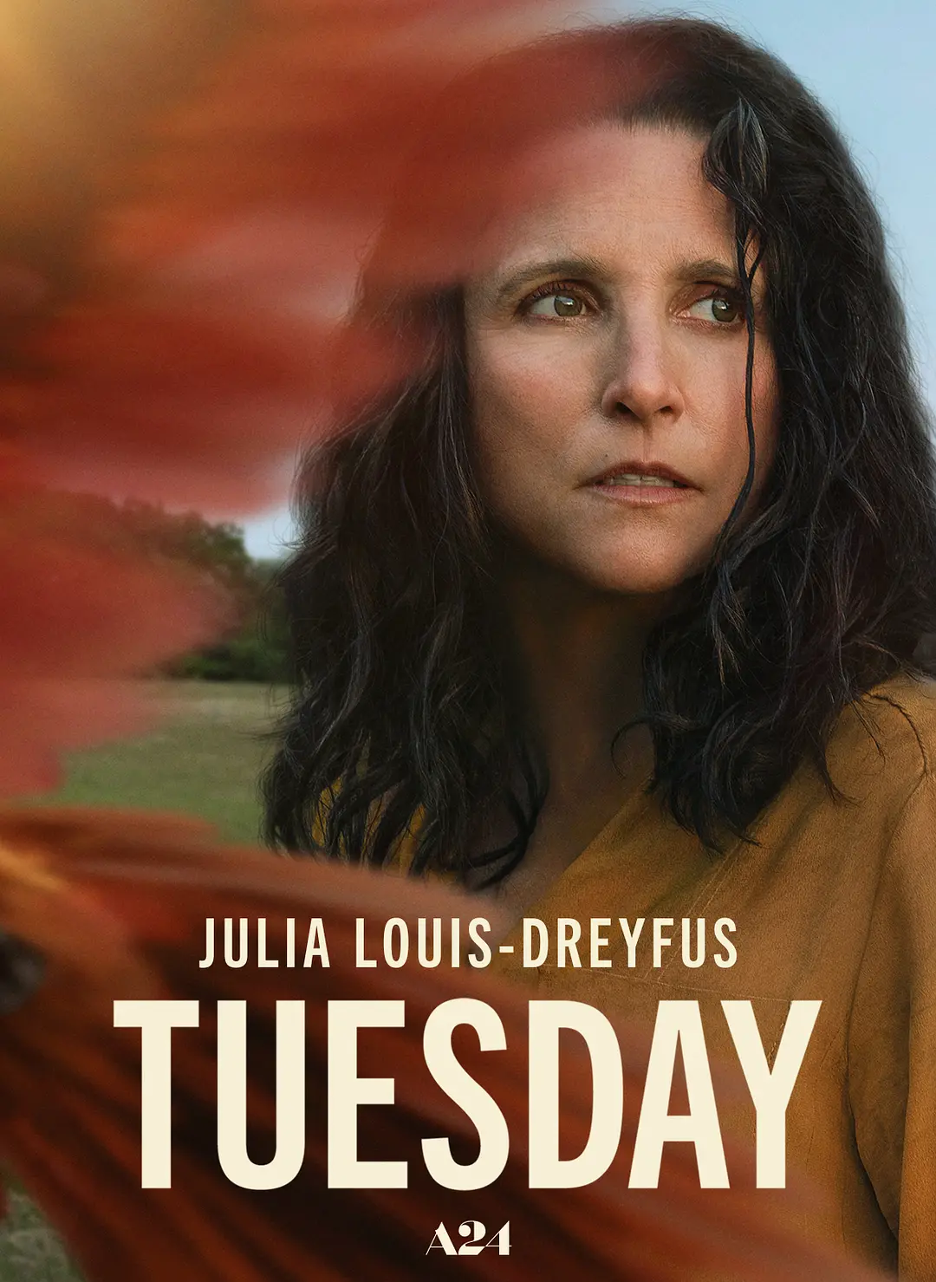

我最近在观看两部新片《星期二》(Tuesday)和《杀手》(Hit Man)时,这些思考再度浮现。两部作品都以令人不安的生动笔触,展现了人类因恐惧死亡而渴望掌控它的执念。

由达伊娜·O. 普西奇(Daina O. Pusić)执导的《星期二》,是一则现代童话故事,讲述一位母亲(朱莉娅·路易斯-德雷弗斯,Julia Louis-Dreyfus 饰)与她身患绝症的女儿(洛拉·佩蒂克鲁,Lola Petticrew 饰)的故事。电影中,“死亡”以一只会说话的鸟出现(是的,这很奇怪),它会按约定的时间拜访临终者,并用翅膀轻轻一挥结束他们的生命。

由达伊娜·O. 普西奇(Daina O. Pusić)执导的《星期二》,是一则现代童话故事,讲述一位母亲(朱莉娅·路易斯-德雷弗斯,Julia Louis-Dreyfus 饰)与她身患绝症的女儿(洛拉·佩蒂克鲁,Lola Petticrew 饰)的故事。电影中,“死亡”以一只会说话的鸟出现(是的,这很奇怪),它会按约定的时间拜访临终者,并用翅膀轻轻一挥结束他们的生命。

《星期二》深刻批评了现代人对死亡不可控性的恐惧,以及不择手段克服它的徒劳执念。然而在结尾,电影把死亡描绘成缓解痛苦的仁慈终结,让人觉得它没有什么好怕的,就反而强化了这种态度。由阿林泽·凯尼(Arinzé Kene )配音的死亡化身(一只古怪鹦鹉)并不是敌人,而是随嘻哈音乐与你共舞、在临终前陪你迷醉的朋友。一个重伤的男子对死亡说:“你在做神的工作,谢谢你。”这些画面将安乐死塑造成以“慈悲”之名扮演神、加速死亡的善意行为,实际上为安乐死做了宣传。

安乐死是掌控死亡的一种方式,人通过按自己的条件安排死亡来缓解恐惧。另一种不太被社会接受的方式,是通过杀人来消除生活中令人不便的人。新上映的Netflix喜剧《杀手》,由理查德·林克莱特(Richard Linklater)执导,格伦·鲍威尔(Glen Powell)主演,用幽默却令人惊心的方式展示了人们雇佣杀手来消除生活中困扰的诱惑。

起初,《杀手》似乎在道德上明确谴责这种行为。鲍威尔饰演的加里·约翰逊(Gary Johnson)是一名心理学教授,同时兼职在警方布置的卧底行动中担任“雇佣杀手”,录下雇佣杀人案的供词。[前方剧透] 但当加里爱上了麦迪逊(阿德里娅·阿尔霍纳,Adria Arjona 饰),她试图付钱让他杀掉虐待她的丈夫时,他从假杀手蜕变为真杀手。电影结尾令人不安的画面显示,加里与麦迪逊这对已婚夫妻,带着有两个孩子,过上了“幸福美满”的生活。而这份田园诗般的快乐,是清除了两名阻碍者之后获得的。为逃避牢狱之灾,让自己享受无比幸福,他们不得不扮演神,结束他人的生命。

起初,《杀手》似乎在道德上明确谴责这种行为。鲍威尔饰演的加里·约翰逊(Gary Johnson)是一名心理学教授,同时兼职在警方布置的卧底行动中担任“雇佣杀手”,录下雇佣杀人案的供词。[前方剧透] 但当加里爱上了麦迪逊(阿德里娅·阿尔霍纳,Adria Arjona 饰),她试图付钱让他杀掉虐待她的丈夫时,他从假杀手蜕变为真杀手。电影结尾令人不安的画面显示,加里与麦迪逊这对已婚夫妻,带着有两个孩子,过上了“幸福美满”的生活。而这份田园诗般的快乐,是清除了两名阻碍者之后获得的。为逃避牢狱之灾,让自己享受无比幸福,他们不得不扮演神,结束他人的生命。

林克莱特未必赞同这种行径。他似乎更想探讨身份可塑性带来的风险(或自由)。但我从结局中看到的,是人类为逃避痛苦、追求享乐而不惜暴力干预生死的典型例证。用盖瑞在片尾对学生的话来说,加里与麦迪逊的所作所为,不过是世人“争取理想身份”过程中极端、违法的版本。

影片最后一幕是加里与麦迪逊、两只狗、两个孩子,在美丽的种植园风格别墅餐桌前吃馅饼。加里说:“人生短暂,你得按自己的方式活。” 我们不禁想起他们幸福之路上的两具尸体,还有那些在追求理想身份过程中,沦为牺牲品的无辜生命——被堕掉的胎儿,被遗弃的冷冻胚胎——它们同样是我们为掌控生命而付出的惨痛代价。

在这个崇尚掌控的时代里,加里那句“人生短暂,你得按自己的方式活”,完美道出了我们的时代信条。从某种角度看,这信条与伊甸园的故事一样古老。亚当和夏娃吃下禁果,不正是因为他们想“按自己的方式活”,而不是照着神的旨意吗?

科技的发展,让我们越来越容易有这种“按我的意愿来”的态度。鼓吹万物皆可优化的技术,助长了我们能够掌控世界的幻觉,诱惑我们去清除一切威胁与不便。无论是生命、死亡、我们自身的性别,当自然规律与我们享乐的冲动相悖时,新技术怂恿我们粗暴地改造它们。

然而,世界的不可控中蕴藏着一种美(罗萨称之为“共鸣”)。求而不得的经历中蕴含着启示。有限的边界里沉淀着智慧。神终究是神,我们不是。

真正接受这些道理——不止在口头上,更在行动中——必将让我们付出代价,并显得与主流文化格格不入。但唯有如此,我们才能找到真正的幸福所在。

译:MV;校:JFX。原文刊载于福音联盟英文网站:How Tech Tempts Us to ‘Play God’ with Birth and Death